NOTICIAS > 30.10.2025

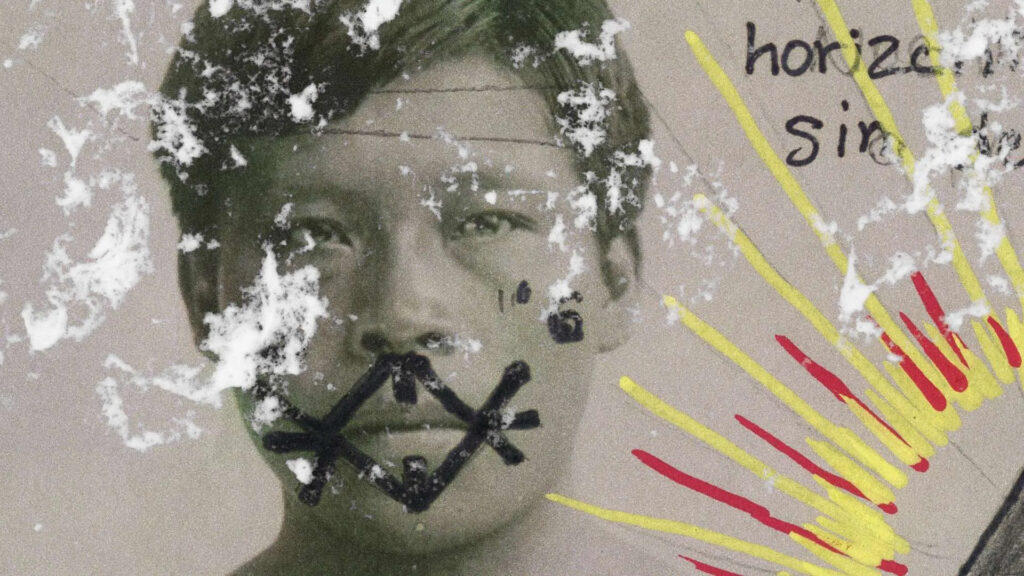

Descolonizar las miradas,

visibilizar otros relatos

¿Cómo se puede descolonizar la mirada desde el cine? Esa fue una de las preguntas que atravesó la jornada Narrativas del Sur Global: nuevas representaciones y miradas, celebrada en La Bonne el pasado 21 de octubre en el marco del programa Acció>Cinema.

por Àlex Gil

Las actrices y cineastas Beatriz Mbula y Adriana Fuertes, junto con Joana Bregolat de la asociación CooperAcció, y con la moderación de Salima Jirari, consultora en diversidad, igualdad e inclusión, dialogaron sobre cómo desmontar las jerarquías coloniales y patriarcales que todavía marcan la manera en que vemos, narramos e imaginamos el mundo. La jornada, programada por Maria Castellví Lloveras, investigadora en comunicación y género y directora del Festival Reteena, se cerró con un espacio participativo con profesionales del sector audiovisual y representantes de organizaciones por la justicia global para repensar cómo se produce, se representa y se comparte el cine vinculado al Sur Global.

La persistencia de la mirada colonial

La sesión comenzó con una reflexión de Salima Jirari sobre el propio significado del término Sur Global. Jirari señaló que, más que una ubicación geográfica, se trata de un espacio de desigualdades producidas por la colonialidad del poder, una estructura que sigue determinando qué cuerpos, lenguas e historias son visibles. Esta herencia colonial no solo persiste en las instituciones, sino también en la manera en que las imágenes representan y jerarquizan el mundo. Según Jirari, muchas de las narrativas que provienen de estos contextos han sido simplificadas, exotizadas y domesticadas por una mirada colonial atravesada por el patriarcado. No se trata de hablar de nuevas narrativas, sino de narrativas que no han sido visibilizadas. Esa mirada reduce la complejidad de las experiencias del Sur Global a relatos de vulnerabilidad o dependencia, reproduciendo dinámicas de poder propias de las antiguas estructuras coloniales.

Desplazar el centro: crear desde la propia voz

Adriana Fuertes habló del vacío de no sentirse representada y de la necesidad de apropiarse del derecho a narrar desde la propia experiencia. “Venimos de una diáspora que todavía carga con las consecuencias del colonialismo, y es difícil construir estrategias narrativas cuando nuestras hijas crecen en otro continente.” Fuertes reivindicó otra manera de filmar, más ligada a la contemplación y a la observación, “como una forma de resistencia ante la velocidad y la lógica productiva del capitalismo audiovisual.”

También puso sobre la mesa los obstáculos estructurales que dificultan este cambio de paradigma: la falta de recursos, la necesidad de convertirse en una “marca” para acceder a financiación, la hostilidad de la industria ante propuestas que no se ajustan a sus expectativas comerciales y el temor institucional a abordar temas coloniales o de género.

Nuevos relatos desde el Sur Global y la necesidad de comunida

Desde su experiencia como creadora y activista, Beatriz Mbula reflexionó sobre la recepción que tienen estas historias dentro de la industria. “Todavía existe una mirada colonizadora, una exigencia constante de delicadeza o demostración. Es como si nuestras formas de hacer no fueran posibles dentro de estas reglas de juego.” Aun así, Mbula se muestra optimista ante la emergencia de nuevas narrativas que se están construyendo desde el Sur Global, donde la idea de mestizaje o ancestralidad deja de ser exotizada para convertirse en una propuesta de futuro. Destacó la importancia de crear alianzas y tejer comunidades, como el espacio AFRO dentro de CIMA o la Asamblea Antirracista, en la que participa, que están transformando dinámicas institucionales y abriendo nuevos espacios para voces afrodescendientes y racializadas.

También apuntó que las ONG y los espacios de cooperación podrían ser lugares potenciales para germinar historias, siempre que se desmonten las estructuras de dependencia que aún persisten. Y concluyó: “Las historias del margen deben hacerse valer por lo que son, no por el papel que juegan dentro de una jerarquía que las clasifica como vulnerables.”

De la periferia al diálogo

Joana Bregolat destacó que trabajar desde la periferia no significa hablar por las otras, sino crear espacios de diálogo donde las demás puedan hablar. Advirtió sobre el riesgo de reproducir una mirada de victimización y defendió que el audiovisual debe servir para ampliar el diálogo y la complejidad. “Hay personas que no tienen la capacidad de hacer llegar su discurso porque nuestros sistemas de distribución y exhibición son, todavía, profundamente eurocéntricos.” Por eso, Bregolat defendió repensar los espacios de exhibición y por dar visibilidad a la multidimensionalidad de los personajes femeninos, alejándolos de representaciones unidimensionales o simbólicas.

La mesa concluyó con un consenso entre todas las participantes: la urgencia de descolonizar las narrativas. “No basta con cambiar quién habla, también hay que cuestionar cómo se habla, desde dónde y con qué recursos y condiciones materiales.”

Descolonizar para imaginar

Después de la mesa, Joana Bregolat y Maria Castellví Lloveras dinamizaron un espacio participativo con representantes de festivales, muestras de cine, organizaciones por la justicia global, administraciones y profesionales del sector audiovisual. A partir de dos preguntas: ¿Qué retos tenemos para avanzar hacia nuevas representaciones del Sur Global? y ¿qué necesitamos para hacerlas posibles?, los grupos construyeron colectivamente un mapa de ideas a partir de tres ejes simbólicos. De este intercambio surgió un conjunto de reflexiones y propuestas que invitan a repensar cómo se produce, se representa y se comparte el cine vinculado al Sur Global.

Emergió la necesidad de conocer y acceder a circuitos no comerciales donde circulen otras narrativas, de romper con las modas y de apostar por la subtitulación y difusión de obras en catalán provenientes de otros territorios. También se destacó la importancia de convertir las renuncias creativas y el duelo en motores de incidencia dentro de la industria, así como de generar espacios para nuevas formas de hacer cine desde la diáspora y la juventud.

Se subrayó que las llamadas nuevas narrativas, en realidad, recuperan historias y personajes invisibilizados, y que las películas sobre el Sur Global no deben ser necesariamente didácticas o reivindicativas, sino que también pueden ser emocionales, íntimas o simplemente bellas. Al mismo tiempo, se advirtió que el acceso a más recursos puede conllevar censura y estandarización, limitando la libertad creativa.

Y se hizo hincapié en la educación audiovisual y mediática para formar espectadores críticos, en la necesidad de políticas públicas con rendición de cuentas que garanticen la diversidad y en la creación de redes de colaboración entre ONG y producción audiovisual que potencien los roles de cada agente. Como apuntaron algunas participantes, “es hora de dejar de ser alternativas para empezar a ser referentes”.

El reto de hacerse oír

Para cerrar, Maria Castellví Lloveras destacó que la jornada permitió “identificar las múltiples capas que configuran la desigualdad que viven las creadoras afrodescendientes en nuestro país”. No solo la dificultad para que sus proyectos tengan visibilidad, lleguen al gran público o obtengan reconocimiento, sino también la censura externa e interna que aparece cuando logran levantar financiación para proyectos de alto presupuesto. Castellví señaló que “de manera contradictoria, se les pide que cuenten historias diversas, pero con limitaciones: que no ofendan, que no incomoden”. También puso de relieve la dificultad de base para acceder a la formación en cine y audiovisual, marcada por un fuerte sesgo socioeconómico que excluye a muchas jóvenes de orígenes diversos. Todo ello, concluyó, “se traduce en narrativas aún muy estereotipadas y poco diversas, que resultan en un audiovisual de menor calidad”.

El cine puede ser una herramienta para imaginar otras formas de relación, de pertenencia y de memoria. Como dijo Salima Jirari al cerrar su intervención, “la descolonización no es un fin, sino un proceso: un ejercicio constante de escucha y de reapropiación de la propia voz”.