NOTICIAS > 19.08.2025

La otra cara de la transición verde

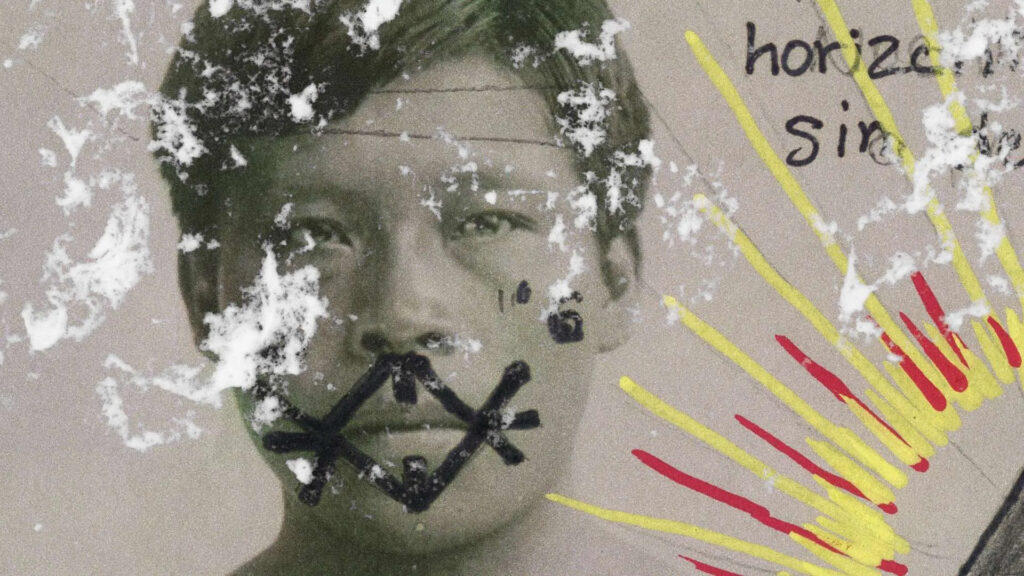

¿Quién paga el precio de la transición ecológica? Esta es la pregunta que vertebra dos obras audiovisuales recientes impulsadas por el Observatori del Deute en la Globalització (ODG), que buscan cuestionar el relato dominante de la supuesta “transición verde”. A través de los documentales El cost amagat: la otra cara de la transición verde y Las tierras, para vivir. Resistencias al extractivismo verde en Madagascar, se pone el foco en las resistencias locales frente al extractivismo de minerales estratégicos en contextos a menudo invisibilizados por el relato ecológico del Norte Global.

por Àlex Gil

Desde hace más de dos décadas, el ODG trabaja en la denuncia del modelo económico global desde una perspectiva crítica sobre la deuda, el comercio internacional y la justicia climática. En los últimos años, sus investigaciones se han centrado en lo que denominan “extractivismo verde”: una paradoja según la cual las soluciones tecnológicas al cambio climático reproducen lógicas coloniales y violentas. Estos dos documentales nacen de esa intersección entre investigación, activismo y comunicación transformadora.

El cost amagat: del litio andino al cobre chileno

Este mediometraje documental, producido por el ODG junto con la productora cooperativa Quepo y dirigido por Pablo A. Zareceansky Montserrat, es una pieza clave para entender cómo los discursos de sostenibilidad del Norte Global se traducen en prácticas extractivas en el Sur Global. A través de un recorrido por zonas de extracción minera en Argentina y Chile, El cost amagat se adentra en los impactos sociales, culturales y ambientales del llamado “extractivismo verde”.

El documental da voz a comunidades indígenas, líderes sociales, activistas climáticos y expertas locales que viven en primera persona las consecuencias del auge del litio, el cobre o el hidrógeno verde. Las cámaras se detienen en territorios como el salar de Atacama o la región de Fiambalá, donde el avance de las empresas mineras ha transformado radicalmente el paisaje físico y humano: conflictos por el agua, contaminación, precarización laboral, desposesión cultural y fragmentación social.

Más allá de la denuncia, el documental también cuestiona los imaginarios que legitiman esta transición: ¿puede considerarse “verde” una transición que reproduce lógicas coloniales y sacrifica ecosistemas para mantener los patrones de consumo del Norte? ¿Qué sentido tiene hablar de “transición justa” si se basa en el expolio de otros territorios?

El documental, que fue proyectado en el festival Indifest y posteriormente programado en 3Cat, se complementa con el libro autoeditado por el ODG La mina, la fábrica y la tienda, fruto de la misma investigación. En él se analiza críticamente las cadenas globales de extracción, producción y consumo de tecnologías verdes. El texto denuncia cómo la transición ecológica está impulsando una nueva ola de extractivismo en el Sur Global, liderada por corporaciones y gobiernos del Norte, bajo una lógica tecnocrática, geopolítica y sin una perspectiva de justicia global. Ante ello, propone alternativas basadas en la reducción de la demanda, el decrecimiento, la planificación pública y una transición feminista, comunitaria y descolonizadora.

Las tierras, para vivir: resistencia desde Madagascar

Las tierras, para vivir. Resistencias al extractivismo verde en Madagascar nos traslada a una de las regiones más invisibilizadas del mapa extractivo global. El documental, coproducido por el ODG y la cooperativa audiovisual Bruna SCCL, fue realizado durante un viaje de investigación de Clàudia Custodio y Marta Pérez Fargas, investigadoras y comunicadoras del ODG, en 2024 y que recorrió la isla de norte a sur en colaboración con el centro local CRAAD-OI (Centro de Investigación y Apoyo a las Alternativas de Desarrollo – Océano Índico).

Madagascar, con grandes reservas de tierras raras —minerales esenciales para tecnologías como baterías, aerogeneradores y paneles solares— se ha convertido en un objetivo clave para inversores internacionales. El documental recoge testimonios de campesinos, pescadores, activistas y líderes comunitarios que se ven amenazados o ya afectados por proyectos mineros a gran escala en zonas como Tolagnaro, Toliara o Ampasindava.

Uno de los ejes centrales del documental es la crítica al relato oficial que presenta la transición verde como un proceso universalmente positivo. Frente a esta narrativa, las voces locales denuncian cómo las operaciones extractivas atentan contra sus formas de vida, sus derechos colectivos y su relación con el territorio. La minería de tierras raras, además, tiene impactos duraderos sobre el suelo, el agua y la biodiversidad, en una isla que ya sufre intensamente los efectos del cambio climático.

Como en el caso de El cost amagat, la película nace de una investigación que ha dado lugar también a un informe: Neocolonialismo en nombre de la transición verde, disponible en descarga libre, en el que se analizan en profundidad los datos recogidos sobre el terreno. Unos trabajos muy útiles para abrir espacios de reflexión sobre cómo se conectan las agendas climáticas globales con los conflictos territoriales del Sur Global.

Dos piezas complementarias, una misma urgencia

Ambos documentales dialogan entre sí para deconstruir el relato tecnocrático y eurocéntrico de la transición verde. Desde el altiplano andino hasta la sabana malgache, emerge una misma denuncia: el precio de la descarbonización del Norte lo pagan comunidades del Sur, cuyos modos de vida, culturas y ecosistemas se ven amenazados por un extractivismo intensificado.

Las dos películas coinciden en desmontar la supuesta neutralidad de las soluciones tecnológicas, visibilizando las múltiples formas de resistencia que emergen desde los territorios. Junto con los informes que las complementan, forman una caja de herramientas para abordar la transición ecológica desde una óptica crítica, multidimensional y situada. Las proyecciones colectivas de estas piezas producidas por el ODG son un paso clave para tejer complicidades, generar conciencia crítica y fomentar la acción transformadora.

La pregunta que atraviesa ambas producciones interpela directamente a las sociedades del Norte Global: ¿Qué implicaciones tiene nuestro modelo de consumo? ¿Estamos dispuestos a repensar el propio concepto de transición, incorporando la justicia climática y el respeto por la autodeterminación de los pueblos? Más allá de la denuncia, estas piezas apelan a la responsabilidad colectiva, a la escucha activa y a la construcción de alternativas desde abajo. Porque no puede haber transición ecológica sin justicia global.